今回もいつものように動画でもまとめています。内容の構成上動画の方がわかりやすいと思うので、よろしければ見てみてください。

VIDEO

ある日いつものようにネットサーフィンしていると、Amazonのレコメンドで↓が出てきました。面白そうじゃんって思ったら、気づいたらポチって翌日には配送されてました。Amazonって色々な意味で怖いです。

さて、1156号のほうですが、現存しています。横浜の久良岐公園にあるのですが、今回はこの模型と本物の車両を一緒に撮影してみようという企画です。

横浜には残念ながら市電は現存していません。そのかわり、当時を知ることのできる市電保存館があります。市電はその後市バスに変わっていきますが、資料館では関東大震災後の車両を見ることができます。

はじめは500型です。1928年に60両購入したうちの1台です。 1969年に廃車になっています。定員は75人で、関東大震災の復興で導入された華やかな電車と言われたようです。 ちなみに、戦後15両を600型に改造して使用しました。この電車は新車状態のカラーリングに戻されて展示されています。

車内はこのような感じです。木目がとても綺麗で、運転台もとてもシンプルです。

次は1000型です。こちらも震災復興事業で20両購入したうちの1台です。 中央部分に入口専用の扉をつけているのが特徴になります。 1928年に導入され、1970年に廃車にされました。途中、真ん中の幅を改造して、中部車掌を配置したものの、 その後再度入口専用に戻し自動ドア化されました。

内部は同世代の500型に似ています。当時の雰囲気を偲ばせる一台です。

次は1100型です。1936年に5両購入されました。定員は95人。 当初は片側に対面シートを配置してロマンスシートと呼ばれました。 モダンな車両だったのでロマンスカーとも呼ばれました。1967年にワンマン運転車に改造されて、 市電が全廃される1972年まで活躍しました。

ワンマン運転化されたので、当時の釣り銭箱もついています。20円と書かれていますが、今とは10倍くらいの物価の開きがありますね。

次は1300型です。これは1947年の戦後混乱期に30両購入したものになります。定員は120人。 車体が軽く、機能もよかったので、1971年まで活躍しました。

定員が120人というのもありますが、はじめに紹介した500型と比べるとかなり大きく感じます。まだ壁は木目が見れるので、とてもレトロな雰囲気も残しています。

次は1600型です。1957に導入されて定員は100人です。中央の出入り口が4枚折り戸になっています。 室内灯は蛍光灯を採用しています。1970年まで活躍しました。

運転台には椅子もついて、全体的に白く明るい印象の車両です。

社内は白いのでこのようにとても明るいです。ライトが蛍光灯になっているのも理由だと思います。また、左側の扉が4枚の折戸ですが、右側は少し奥にあります。互い違いになっているのは、乗り降りのしやすさを考慮してでしょうか。

次は1500型です。1951年に300型の代替として20両購入されたです。台車に防震ゴムが使われ、 さらに電気とエアブレーキを併用して最新技術も投入されました。チンチン電車の決定版とも言われ、 全廃の1972年まで活躍しました。

保存されている市電の中では最も新しい部類なので、運転席も少し現代的な感じになっています。

社内も一昔前の電車というか、バスに似ている感じです。やはり壁が白くなると明るく感じます

搭載されていたコンプレッサーなどの展示もあります。

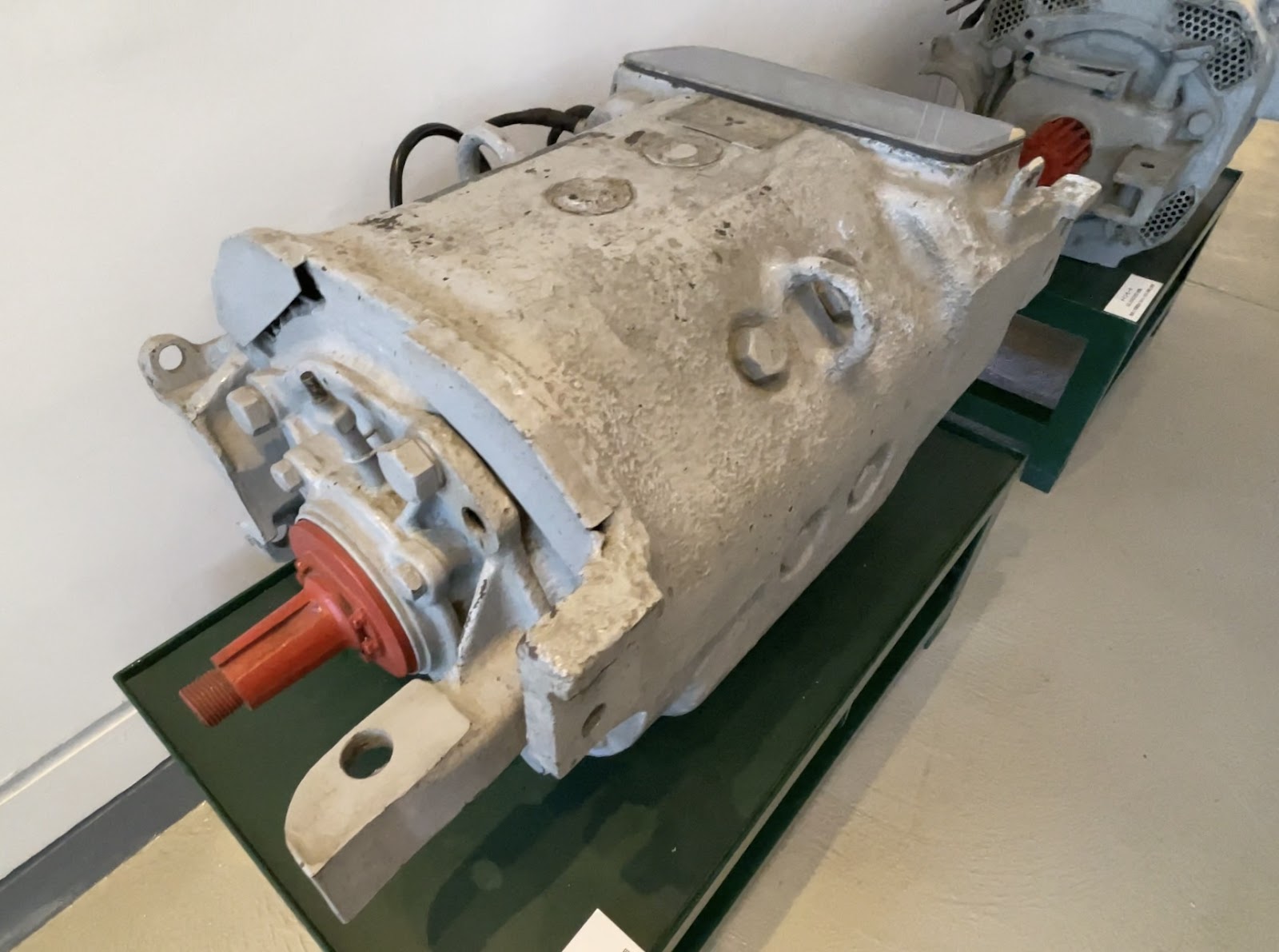

こちらはモーターになります。写真だと大きさが伝わりにくいですが、かなり大きいです。

さて、肝心の久良岐公園ですが、横浜市の南部、港南区と磯子区にまたがる大きな公園です。海からは近いですが山の上なので行くのは結構大変です。バスで行くのをオススメします。また、そこまで大きくないですが駐車場もあります。比較的満車になりやすいので、行く時には気をつけてください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/midori-koen/koen/koen/daihyoteki/kuraki/kuraki.html

こちらが1156号の本物です。普段は柵に囲われていて中に入ることはできません。月に1回程度ボランティアの方の運営で中に入れるようです。撮影は隙間から行いましたが、今度是非行ってみたいと思いました。公開日のスケジュールが調べてもわからなかったので、ご存じの方がいらっしゃったら教えて頂きたいと思います。

1156号の勇姿です。青い空と相まって美しいと思いました。

説明によると、この1156号は、兵庫県のナニワ工機で1952年に製造されました。 その後1972年の市電全廃まで活躍しました。 久良岐公園は翌1973年に開園して、その時から設置されています。 その後数十年が経過し、老朽化してしまったものの、新聞社、塗装会社、横浜市の協力で修復されました。

なお、レールについてという説明では、使われているレールが2014年に西区浅山橋から発掘されたと書かれていました。 1927年の刻印があり、ドイツのブルバッハ社で製造されたものらしいです。 ただ、ここで少し疑問があります。市電保存館で調べたルートだと、浅山橋は通らないからです。

そのため、もう少し調べてみたんですが、次の記事に幻の路線と書かれていました。

https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-48035.html

説明としては、「横浜市発展記念館の研究員によると、市電が通ることを想定し、一足先に設置されたと推察していて、近くの西平沼橋にも使われないレールがあったとされる」ということでした。 確かに、横浜駅東口から平沼一丁目、西平沼橋のルートは妙に車線も広いしなんでだろうと思っていたので、 市電を走らせる計画があったことを知って納得しました。位置関係や説明については動画の方でもう少し詳しく解説しています。

いかがだったでしょうか。動画では調べていたら面白くなってしまい、実際に1系統の道路を走ってみました。コースは

六角橋→西神奈川→東白楽→西神奈川町→東神奈川西口→二ツ谷町→反町→青木橋→青木通→横浜駅前→高島町→石崎町→西平沼橋 →扇田町→浜松町→水道道→久保町→西久保町→保土ヶ谷駅→保土ヶ谷橋→北永田→南太田(四)→井土ヶ谷駅前→井土ヶ谷→鶴巻 →通町(一)→通町(三)→弘明寺→通町(三)→通町(一)→宮元町(三)→宮元町(一)→お三の宮→吉野町(三) →吉野町(一)→阪東橋→横浜橋→曙橋→羽衣町→尾上町→馬車道→桜木町駅前→紅葉坂→雪見橋→花咲橋→高島町 →横浜駅前→青木通→青木橋→反町→二ツ谷町→東神奈川西口→西神奈川町→東白楽→西神奈川→六角橋

というルートになります。場所は市バスの停留所を参考にしました。かなり長いルートなので、動画では高速再生できるようにしました。

No comments:

Post a Comment